シドニーで働く友達に会いに行ってきた。観光というよりは、日常を見せてもらいたいと、ローカルな場所を案内してもらった。その中で感じたのは、お金だけではない、生活の豊かさとは何か。

物価とは

円安の影響もあって、物価は決して安くない。朝ごはんはコーヒーとプレートで3000円、生ビールは1200円、生理用ナプキンは14個入りで400円。オーストラリアのスキンケアブランドAesopに至っては同じ商品を日本で買った方が安い状況だ。古着屋やフリーマーケットも、結構強気な値段設定がされている。ファストファッションに慣れた身としては、なかなか手が出せない価格だ。

円安を差し引いたとしても、それ以上にそもそも日本の物価が安すぎるのではないかと改めて感じた。チェーンのファミレスやカフェ、コンビニも以前に比べて価格が上がってきたとは言え、海外と比べたらまだまだ安い。原料も燃料も上がっているのに安さを維持できるのは、その一方で人件費などが不当に抑えられているからではないのか。誰かが搾取され皺寄せをうけた結果、付けられている価値なのではないだろうか。適正価格を支払いたい。しかし商品の値段が上がれば生活に困る人たちが出てくる。労働に見合った適正な給料をもらい、適正価格で物を買う、そんな当たり前が今の日本は機能できていないのではないかと感じた。

元気な個人商店が並ぶ商店街

日本で見る商店街は、シャッターが閉まっているか、チェーン店に占拠されているかのイメージが強い。今回案内してもらったシドニー郊外の商店街は、どこも個人商店が軒を連ね、それぞれのお店に常連さんが付いて賑わっている。この違いは何だろう。朝ごはんに入ったおしゃれなカフェを見渡してみると、老若男女、赤ちゃん連れから、若者、おばさん、お爺さん、様々な年齢の人たちがそれぞれのテーブルで談笑している。日本のカフェやレストランでは、年齢層や性別によって入るお店も棲み分けがされているように感じる。私自身もうっかり若い女子で賑わうカフェに入ってしまって居心地悪い思いをした経験がある。でもシドニーの人たちはそんなことは気にしない、というより気にするようなお店がそもそもない。お店側も客を選んでおらず、誰でも受け入れてくれる、そんな雰囲気でとてもリラックスできる。夜は夜でスポーツバーで、おばちゃん2人が贔屓のチームを応援して盛り上がっていたのが印象的だった。年齢も性別も関係ない、意識させられることもない、自由でいられる、それはやはりこの街の空気がそうさせてくれているのだろうと思う。

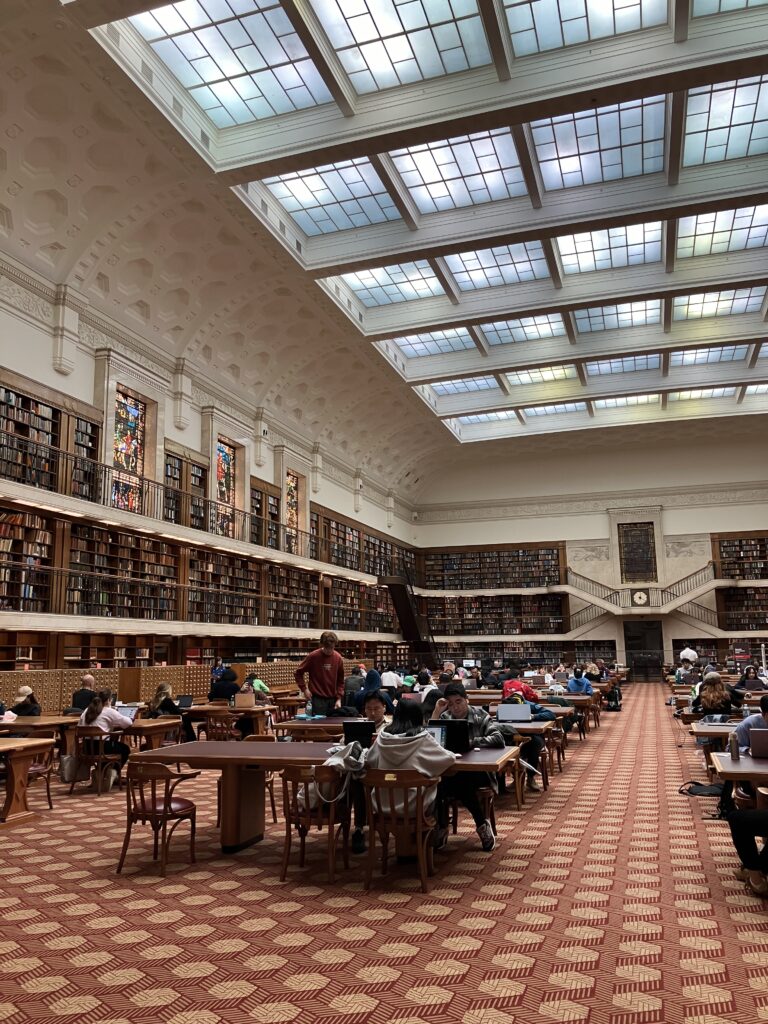

NSW州立図書館

友達の薦めでニューサウスウェールズ州立図書館を訪れた。1845年から2022年までの3世紀に渡るオーストラリアの歴史の写真展が無料で公開されていた。オーストラリアにも負の歴史はある。移民、そしてアボリジニの人たちへの政策など、今尚解決していない問題もあるようだ。展示されていた膨大な写真の中でも、アボリジニの人たちが白人文化を強要されてれいた時代の様子がわかるものなどもあった。しかしそれも含めて、州立図書館という公共施設で展示をしている事実が意味があると感じた。

多民族が暮らすオーストラリア。友達の職場では旧正月を「Chinese New Year」ではなく「Lunar New Year」と呼ぶようになったそうだ。中国人だけでなく、韓国やマレーシアにルーツを持つ人たちの間でも旧正月を祝うという理由からの配慮だという。多くの人が心地よく生きるために言葉をアップデートさせていく柔軟性、これもまた豊かさの一つであると思うのだ。

コメント