*この記事はイトグチに2022年3月7日に投稿したものです。

2011年の東日本大震災以降、気仙沼と陸前高田には知人がいることもあり、現地に何度か足を運んで復興の様子を見てきた。しかし福島は、原発事故後の処理や放射能汚染について、東京電力を利用している自分がどの立場で何をどう捉え、何と向き合えばよいのか分からず、何となく訪問を避けていた。

昨年10月、震災・原発事故後初めて福島・浜通り(福島県の東部、太平洋側沿岸の地域を指す)を訪れた。

旅先としての福島・浜通り

原発事故後の福島を見たい・知りたいと考える人が訪問しやすいのは、東京電力福島第一原子力発電所の北側エリアだろう。

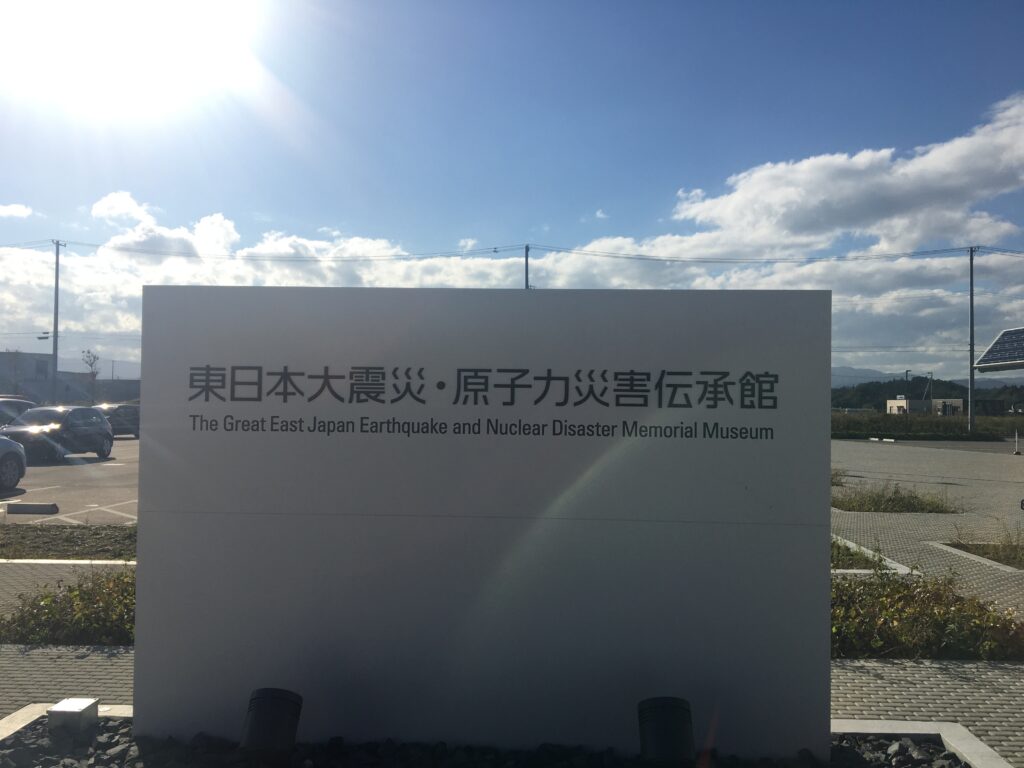

JR福島駅から車で1時間30分ほどで、双葉町の避難指示解除区域にある東日本大震災・原子力伝承館や、福島県で初めての震災遺構として保存の決まった浪江町の請戸小学校に到着する。どちらも避難指示解除区域にあたるが、か細い苗木が植えられている盛土の風景が続いており、その周りが町として栄えているとは正直言い難い。道中の所々に線量計が置かれていて、身構えるような気持ちになる。その空気感を含めてこの10年の重みを感じる。

食事&おみやげスポットとしては、伝承館の隣に、双葉町産業交流センターがある。ここの1階でB-1グランプリで有名になった「なみえ焼きそば」を食べ、浜鶏ラーメンを買った。

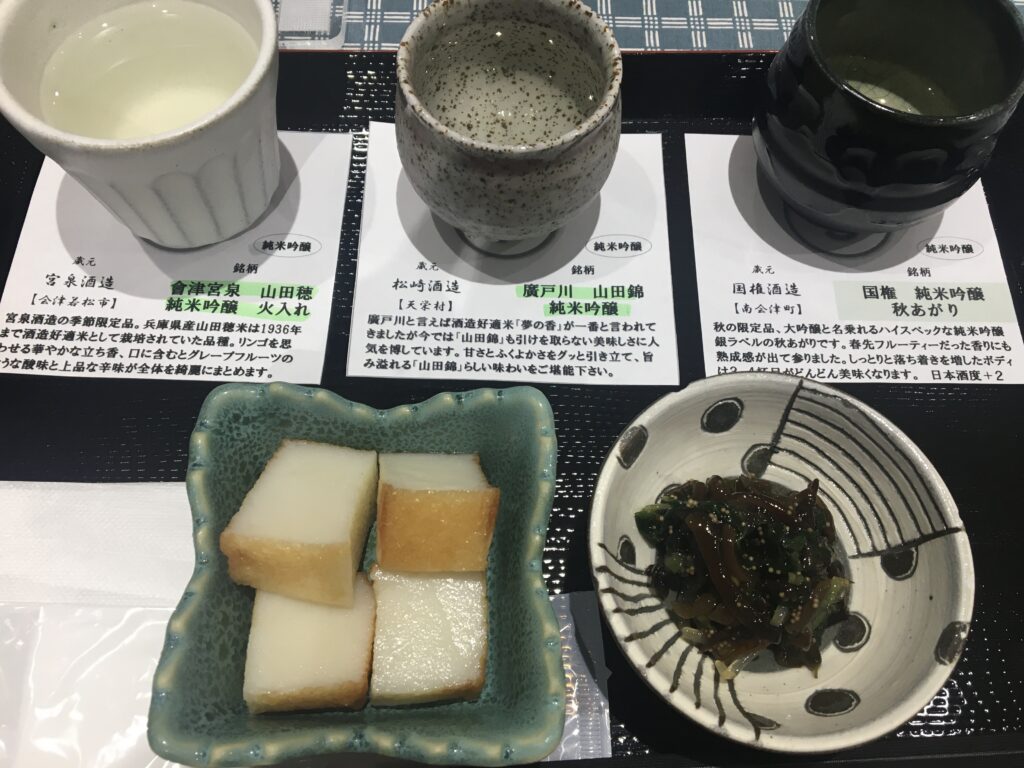

ドライブの途中で、道の駅なみえに立ち寄るのもよい。鈴木酒造のお酒の購入や甘酒スイーツが楽しめる。今回、福島が日本有数の日本酒どころであると知った。福島は全国新酒品評会で8年連続日本一を受賞しているのだ。福島駅のすぐ近くにあるコラッセふくしまの1階おみやげコーナーは日本酒の品揃えが良く、併設されている飲食コーナーの飲み比べセットもしっかり堪能してから帰りの新幹線に乗った。このコースであれば、福島でレンタカーを借りて東京からの日帰りも充分可能だ。

私は今回1泊2日だったこともあり、原発南側の大熊町、富岡町、楢葉町も訪問できた。富岡町には大きなスーパーマーケットの入ったショッピングモールがあるし、楢葉町にはJヴィレッジや一般も入浴できる温泉施設もある。少し移動しただけでも町や地域によって、暮らす人たちの生活感が全然違うのを感じられた。

大熊町、帰還困難地域の今

東京電力福島第一原子力発電所は大熊町にある。大熊町(ふたばいんふぉ,2021『双葉郡未来会議』Spring.No.5)は2021年3月現在、町内が6つに分類されている。東側から、福島第一原発エリア、それを取り巻くように中間貯蔵施設エリア、帰還困難区域(年間積算線量が50mSv以上、5年経っても年間積算線量が20mSvを下回らない恐れがある区域)、立入規制緩和区域、避難指示解除済、そして常磐線大野駅近くのごく小さな避難指示解除のエリアだ。

原発の最寄り駅でもある大野駅は2020年3月の常磐線全線再開に伴って利用が再開された。しかし2021年10月時点で、駅前はフェンスが張り巡らされており誰もおらず、レンタカー屋さんがある訳でもタクシーがいる訳でもないため、旅行者が降り立っても移動は困難だ。大熊町を訪れるには、現状やはり福島駅からレンタカーが無難だろう。

大野駅前に置かれた線量計は、0.249マイクロシーベルト。これは東京の約5倍の線量に相当する。私は今更「シーベルト」の意味を真剣に調べ、やっと理解した。この10年間いかに自分が福島について無関心だったかを露呈したようで、自分を恥ずかしいと感じた。

2022年以降、大野駅周辺のエリアは「特定復興再生拠点区域」に定められる。帰還困難区域内に避難指示を解除し、希望者には帰宅、居住を可能とする区域だ。大熊町の居住人口は、2011年3月11日時点で11,505人、2021年3月末時点で285人。この「特定復興再生拠点区域」によって人口はどれだけ変化し、町の雰囲気はどう変化していくのだろうか。

加害者の自覚

今回、東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故後、初めて福島の被災地域を訪問した。ある被災者の方に「本当に今使っているほどの電力は必要か、考えてほしい。そうすれば、原発が必要なくなる社会になるかもしれない」と言われた言葉が心に残っている。この10年間、なぜ自分が福島を避けてきたのか。それは自分が加害者だと自覚をする恐怖があったのではないかと、ふと気づいた。3.11以降、「原発の電気は東京に送るためのものだった」「本当に安全なら東京に作れ」という言説を多く目にした。福島について、原発について知ろうとすると、どうしても加害者としての自分と向き合わなければならない。それを避けていたのだと思う。だからこそ今回福島の帰還困難地域を訪れて、加害者である自覚を持てたのは自分にとって大きな一歩だと思っている。いきなり状況を大きく動かすようなアクションができなくとも「本当に今使っているほどの電力は必要か」を考え続けること、福島を訪れた話をこうして周りに伝えること、福島のお酒を選び飲むことはできる。自分のできる範囲でできることをする、そこからはじまる何かがあると信じたい。

事前学習で読んだ本

福島へ行く前に読んだ関連図書の一部を紹介したい。

- 山内明美『こども東北学』

子ども向けで絵本や昔話の感覚で読める本。「東北」という場所について考えさせられる。

- 小松理虔『新復興論 増補版』

磐城出身の著者が、福島の復興について切り込んだ本。部外者がどういうマインドで訪問すれば良いかも見えてくる。

- いとうせいこう『福島モノローグ』

震災を経て福島に生きる人たちの言葉。

今後行ってみたいスポット

今回を初めの一歩として、福島には今後も足を運びたい。これから訪れてみたいスポットを備忘録としてあげておく。原発事故について学べるのは、伝承館だけではない。様々な立場から見た原発事故を今後も学び続けていきたい。

コメント